Penicillin: Schlampigkeit, D-Day und medizinische Revolution

Die Bezeichnung von Penicillin als Wunderwaffe mag manch einer aufgrund des verwendeten Kriegsvokabulars als etwas unangemessen empfinden. Doch betrachtet man die Entstehungsgeschichte des medizinischen Antibiotikums, so stellt man schnell fest, dass Penicillin im Grunde so etwas wie eine Militärtechnik darstellte. Ohne den Zweiten Weltkrieg, genauer: ohne die Invasion in der Normandie, den D-Day, wäre die Geschichte der antibiotischen Substanz wohl anders verlaufen. Doch ganz am Anfang stand zunächst einmal eine außerordentliche Schlampigkeit.

Der Beginn der medizinischen Revolution lässt sich genau datieren: Am 28. September 1928 wurde der Grundstein gelegt für den potenziellen Sieg über eine ganze Reihe von mitunter tödlich verlaufenden Infektionskrankheiten. Ungewollt, durch Zufall und Unordnung. An jenem Tag kehrte der Bakteriologe Alexander Fleming an seine Arbeitsstätte am St. Mary’s Hospital in London zurück. Die Wochen zuvor hatte er mit seiner Familie in den Sommerferien verbracht. Auf einem Tisch in seinem Labor fiel ihm jetzt eine Petrischale auf, die er vor seiner Abreise hatte stehen lassen, ungewaschen. Schon längere Zeit hatte er an dem Bakterium Staphylococcus aureus geforscht, das unter anderem Lungenentzündungen verursachen kann. Und auch in dieser Petrischale hatte er die Keime angereichert. Doch jetzt war in dem Gefäß eine kleine Menge grüner Schimmelpilze zu sehen. Offensichtlich hatte sich eine Schimmelpilzspore aus der Luft auf den Nährboden abgesetzt und vermehrt. Und um die Pilze herum: nichts. Die Bakterien waren abgetötet.

In den nächsten Monaten setzt Fleming alles daran, die Substanz, die für die Abtötung der Bakterien verantwortlich war, aus dem Schimmel zu extrahieren. Und es gelingt ihm. Er stellt fest, dass dieses Stoffwechselprodukt des Schimmelpilzes sogar die Ausbreitung zahlreicher weiterer Bakterienarten verhindern kann. Und weiterhin: Für Tiere und wohl auch Menschen ist die Substanz nicht giftig. Zunächst nennt er die Substanz „mould juice“, später dann benennt er sie nach dem Schimmelpilz Penicillium chrysogenum einfach „Penicillin“. Das „British Journal of Experimental Pathology“ veröffentlicht im Juni 1929 einen Bericht des Bakteriologen, in dem er ausführlich die Wirkung der Substanz beschreibt. Doch die Revolution bleibt zunächst aus. Die Aufmerksamkeit hält sich in Grenzen.

Erst der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs führt dazu, dass Penicillin wieder verstärkt in den Blickpunkt gerät. Der Pathologe Howard Walter Florey und der 1933 aus Berlin nach London emigrierte Biochemiker Ernst Boris Chain nehmen sich an der Universität Oxford der Substanz an und schaffen es, ein medizinisches Extrakt zu erstellen. Tierversuche liefern ein eindeutiges Ergebnis: Sie infizieren 50 Ratten mit Streptokokken. Der Hälfte verabreichen sie dann das Medikament. Während von den Ratten, denen Penicillin verabreicht wurde, ein Tier stirbt, endet für alle 25 unbehandelten Tiere die Infektion schon nach wenigen Stunden tödlich.

Als erster mit Penicillin behandelter Mensch geht 1941 geht Albert Alexander in die Geschichte ein. Der Londoner Polizist hatte sich, je nach Quelle, beim Rasieren geschnitten oder einen Stich an einem Rosendorn zugezogen. Fest steht: Seine Wunde hatte sich infiziert, so dass sie zu einer Blutvergiftung geführt hatte. Die Symptome des 43-Jährigen bessern sich schlagartig durch die Penicillin-Behandlung. Doch das von den Wissenschaftlern hergestellte Penicillin ist nach kurzer Zeit aufgebraucht. Damit endet seine Behandlung. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich wieder. Die Infektion führt letztlich zum Tod. Florey und Chain wissen jetzt, dass auch die Dauer der Behandlung entscheidend ist. Das Mittel muss über das Abklingen der Symptome hinaus verabreicht werden.

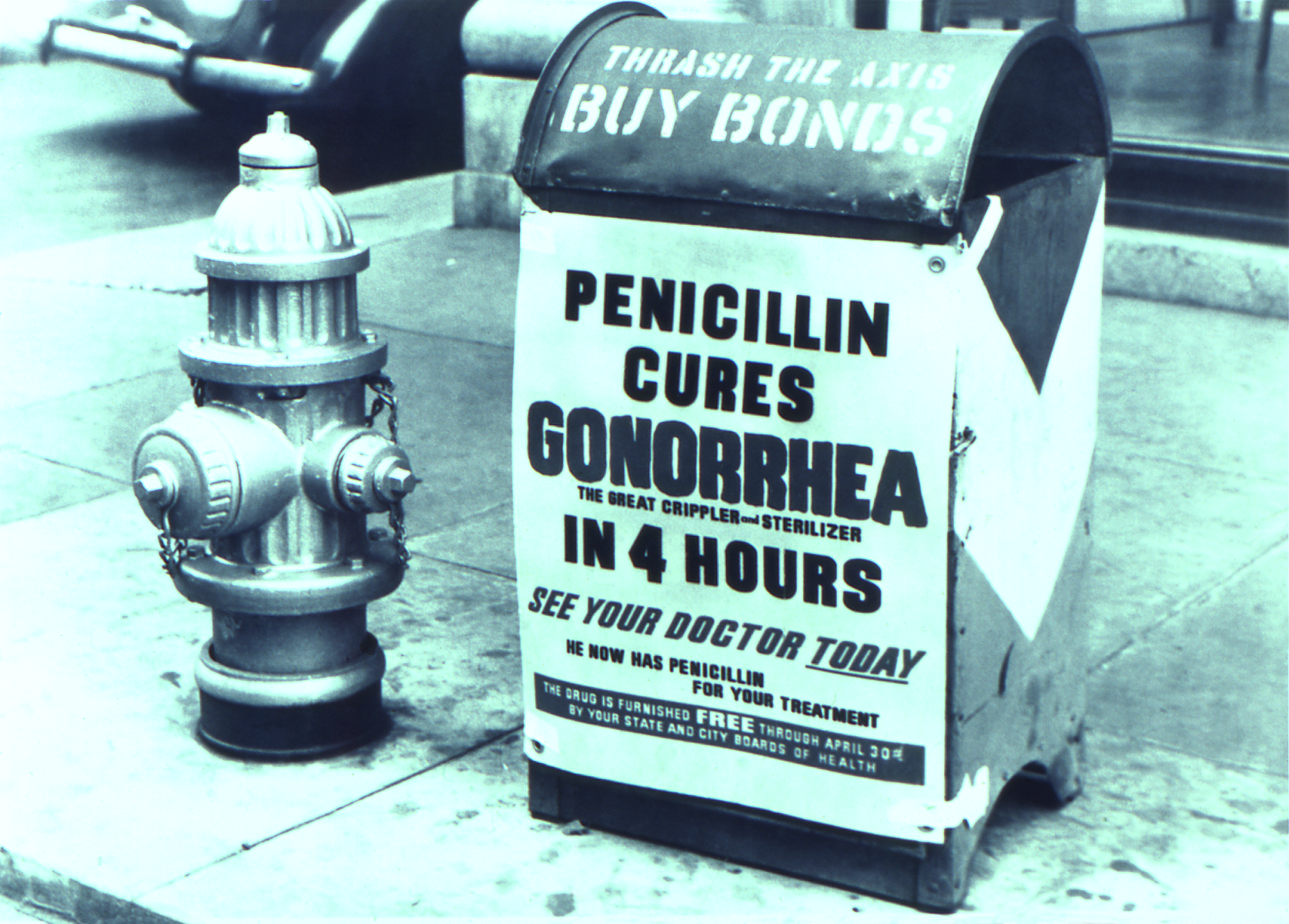

Im Ersten Weltkrieg starben in den Schützengraben mehr Soldaten an Infektionen als durch den Beschuss des Gegners. Könnte Penicillin also als wichtige Kriegsmedizin eingesetzt werden, wenn es genug davon gäbe? Das US-Militär zeigt enormes Interesse an der Substanz. Es beteiligt sich an der Suche nach einem Pilzstamm, damit auch große Mengen Penicillin gewonnen werden können. Schließlich gelingt es, den Pilz mittels Fermentation zu züchten. Und Penicillin wird zur Medizin des US-Militärs. Zwei Millionen Dosen werden bis zum D-Day hergestellt. Frohgemut starten Pharma-Hersteller eine Poster-Kampagne: „Dank Penicillin, wird er nach Hause kommen!“. Auch der Angst vor den Kriegsschrecken wird das neuartige Medikament entgegengesetzt.

Die Produktion findet in großem Umfang statt, so dass auch die US-Bevölkerung kurze Zeit später das Antibiotikum erhalten kann. In Europa bleibt das „Wundermittel“ auch in den Nachkriegsjahren zunächst noch Mangelware und wird zu horrenden Preisen auf dem Schwarzmarkt gehandelt.

Dennoch: Penicillin wird zum ersten medizinisch eingesetzten Breitspektrumantibiotikum – und bildet die Voraussetzung für die Antibiotika, die noch kommen sollten. Den Begriff „Antibiotikum“ prägte hingegen der an der Rutgers University in New Jersey forschende Biochemiker und Mikrobiologe Selman Abraham Waksman. In den 40er- und 50er-Jahren analysierte er als Direktor des Instituts für Mikrobiologie systematisch tausende Bodenbakterien. Dabei entdeckte er mehr als 20 antibiotische Substanzen.

Alexander Fleming, Howard Walter Florey und Ernst Boris Chain erhalten 1945 gemeinsam den Nobelpreis für Medizin. Während seiner Dankesrede warnt Alexander Fleming: „Es besteht die Gefahr, dass die Mikroben lernen, resistent gegen Penicillin zu werden.“

Das Bakterium Staphylococcus aureus, an dem Alexander Fleming forschte und dem wir damit indirekt Penicillin zu verdanken haben, brachte es einige Jahre später erneut zu zweifelhaftem Ruhm: 1961 konnten Wissenschaftler in Großbritannien Erreger nachweisen, die resistent gegen das Antibiotikum Methicillin sind. Eine Resistenz gegen Penicillin hatten diese Bakterien bereits. Damit war mit MRSA das erste multiresistente Bakterium bekannt.

Quellen:

- https://www.geo.de/magazine/geo-chronik/19648-rtkl-antibiotika-wie-alexander-fleming-durch-eine-schlamperei-das

- https://geschichte-wissen.de/blog/entdeckung-antibiotika/

- https://correctiv.org/aktuelles/gesundheit/gefaehrliche-keime/2017/07/03/zehn-wichtige-entdeckungen-in-der-geschichte-der-antibiotika/

- https://www.deutschlandfunkkultur.de/90-jahre-penicillin-entdecker-alexander-fleming-warnte.2165.de.html?dram:article_id=427100

- Enzyklopädie Medizingeschichte. Gerabek (De Gruyter 2007)